NECROTISING CANCEROUS DISEASES OF BIRCH, DEVELOPING UNDER UNFAVOURABLE GROWING CONDITIONS

NECROTISING CANCEROUS DISEASES OF BIRCH, DEVELOPING UNDER UNFAVOURABLE GROWING CONDITIONS

Abstract

The article presents the results of a phytopathological study of young birch stands decline in the southeast of the Moscow region in 2023–2024. The studied birch (Betula pendula Roth) stands represent natural regeneration (self-seeding) on forest fire areas of 2010. Crown dieback and death of trees were first noted in 2023 in areas with poor soils, arid forest growth conditions, mainly on elevated relief elements. Under such unfavorable conditions, the proportion of affected plants was more than 90%, the average degree of crown dieback was 75–90%.

During phytopathological analysis of dead branches by microscopic methods, the most frequently detected fungi were those causing Diatrype dieback (Diatrype stigma (Hoffm.)) Fr. (= Libertella betulina Desm.) and Melanconium dieback (Melanconium betulinum J.C. Schmidt & Kunze (= Melanconis stilbostoma (Fr.) Tul. & C. Tul., Melanconium bicolor Nees.). The article describes the diagnostic features of these pathogens observed in the studied objects. Most likely, the alternation of drought and excess moisture during the growing season of 2022–2023, combined with unfavorable growth conditions, contributed to the decrease in birch resistance to fungal diseases.

1. Введение

Восстановление насаждений после обширных пожаров 2010 г. является одной из важнейших задач лесного хозяйства Московской области. Однако в период с 2023 по 2024 гг. при проведении мониторинга состояния лесных насаждений на юго-востоке области было зафиксировано массовое усыхание естественного возобновления березы (Betula pendula Roth) возрастом около 10–15 лет на гарях 2010 года. Наблюдаемое в 2023 г. объедание березы непарным шелкопрядом Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) также способствовало ослаблению деревьев. При лесопатологическом обследовании усыхающих и усохших деревьев были обнаружены признаки некрозно-раковых болезней стволов и ветвей. Пораженные патогенными грибами березы служат источниками инфекции для прилегающих насаждений. Учитывая вышесказанное, представляет актуальность изучение причины неудовлетворительного санитарного состояния молодых березовых насаждений.

Цель исследования — определение видов грибов-возбудителей некрозно-раковых болезней березы и определение их роли в усыхании молодых деревьев на участках с неблагоприятными условиями произрастания.

2. Методы и принципы исследования

Обследования проведены в 2023–2024 гг. на лесных участках, расположенных на территории Луховицкого, Ногинского и Орехово-Зуевского лесничеств (восточная и юго-восточная часть Московской области). Объектами изучения стали березовые насаждения возрастом 9–17 лет с частичным или полным усыханием ветвей в кронах. Сведения о таксационных характеристиках обследованных участков и условиях произрастания приведены в таблице 1. Молодая береза является главной породой на участках, оставленных под естественное заращивание, а также встречается группами в междурядьях сосновых культур, созданных в 2011–2015 гг. Тип лесорастительных условий произрастания на обследованных участках неравномерный. На повышенных участках рельефа отмечены условия с бедными почвами и дефицитом почвенной влаги, тогда как в понижениях складываются более благоприятные лесорастительные условия с достаточным увлажнением.

Таблица 1 - Характеристика обследованных участков с усыханием молодой березы в Московской области (2023–2024 гг.)

Лесничество | Участковое лесничество | Квартал | Состав | Возраст, лет | Тип леса | ТЛУ* | Бонитет | Время наблюдений и отбора образцов |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Луховицкое | Ольшанское | 42, 43, 55 | культуры 10С; 10Б | 9-13 | ССЛМ | В2 | 2 | Июль, 2024 г. |

Ногинское | Электрогорское | 56 | Лесные культуры 8С2Б+Ос | 13 | СЧРМ | В3 | 3 | Июнь, 2024 г. |

Орехово-Зуевское | Авсюнинское | 29 | 10С самосев под пологом 10Б | 57 10 | ССЛМ | В2 | 3 | Сентябрь, 2023 г. |

Орехово-Зуевское | Ликинское | 61 | культуры 8С1Б1Ос | 13-17 | ССЛМ, СЧРМ | В2, В3 | 2 | Июнь, 2024 г. |

Примечание: *ТЛУ – преобладающий тип лесорастительных условий по шкале П.С. Погребняка [15]

Изучение состояния березовых насаждений осуществлялось визуальным методом с элементами детального

. На двух пробных площадях проводили перечет не менее 100 деревьев по непровешенной ходовой линии с определением категорий санитарного состояния по общепринятой шкале для лиственных пород, утвержденной Правилами санитарной безопасности в лесах России (2020).С усыхающих и усохших деревьев отбирали образцы для проведения фитопатологического анализа. При изучении микроструктур грибов использовали стереоскопический микроскоп МСП-1, бинокулярный микроскоп Micros MC 300 Austria, микрометр окулярный винтовой МОВ-1-15×. Идентификацию видов обнаруженных микромицетов осуществляли с использованием отечественных

, , , , и зарубежных определителей , . Латинские наименования видов грибов указаны в соответствии с базой данных Index Fungorum .Для оценки влагообеспеченности вегетационных периодов последних лет рассчитывали значения гидротермического коэффициента увлажнения Г.Т. Селянинова (ГТК) как отношение количества осадков (мм) за период времени с температурами воздуха выше +10°C к сумме активных (выше +10°C) температур за тот же период. Архивные данные о погоде приведены по метеостанции ВДНХ

, .3. Основные результаты

Наиболее высокий уровень усыхания молодой березы отмечался на участках с бедными почвами в сухих лесорастительных условиях. В то же время насаждения березы, произрастающие поблизости, но в понижениях с достаточным увлажнением, находились в удовлетворительном состоянии (табл. 2, рис. 1). Это свидетельствует о том, что дефицит влаги в почве является важной предпосылкой ослабления и усыхания березы. Известно, что береза повислая относится к мезофитам, и в засушливые периоды преждевременно сбрасывает листья для уменьшения испаряющей поверхности . Сокращение листового аппарата снижает поступление питательных веществ, что может стать причиной меньшей устойчивости растений к инфекционным болезням. При засушливых условиях у березы отмечается суховершинность с сильной степенью повреждения молодых побегов, на ослабленных деревьях возрастает развитие некрозно-раковых, сосудистых и бактериальных болезней

, , . Так, известно о случае массового усыхания березняков разных возрастов, в т.ч. молодняков, в Среднем и Нижнем Поволжье после аномальных засушливых условий в 2010–2011 гг. . Произрастание на бедных почвах также способствует ослаблению березы, характеризующейся средней требовательностью к плодородию почвы .Таблица 2 - Санитарное состояние березы в обследованных молодняках в Московской области (2022–2023 гг.)

Характеристика участка | Средний диаметр, см | Средняя высота, м | Распределение по категориям санитарного состояния, % от количества деревьев | СКС* | |||||

Здоровые (без признаков ослабления) | Ослабленные | Сильно ослабленные | Усыхающие | Свежий сухостой, ветровал, бурелом | Старый сухостой, ветровал, бурелом | ||||

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

На повышениях с засушливыми условиями | 3 | 5 | 0,0 | 4,9 | 17,1 | 30,5 | 28,0 | 19,5 | 4,21 |

В понижениях с достаточным увлажнением | 4 | 6 | 76,6 | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,25 |

Примечание: *СКС – средневзвешенная категория санитарного состояния

Рисунок 1 - Общий вид обследованных усыхающих березовых молодняков при неблагоприятных условиях произрастания

Примечание: Московская область, июль 2024 г., фото Анастасии Александровны Шишкиной; синими стрелками показаны здоровые насаждения в понижениях

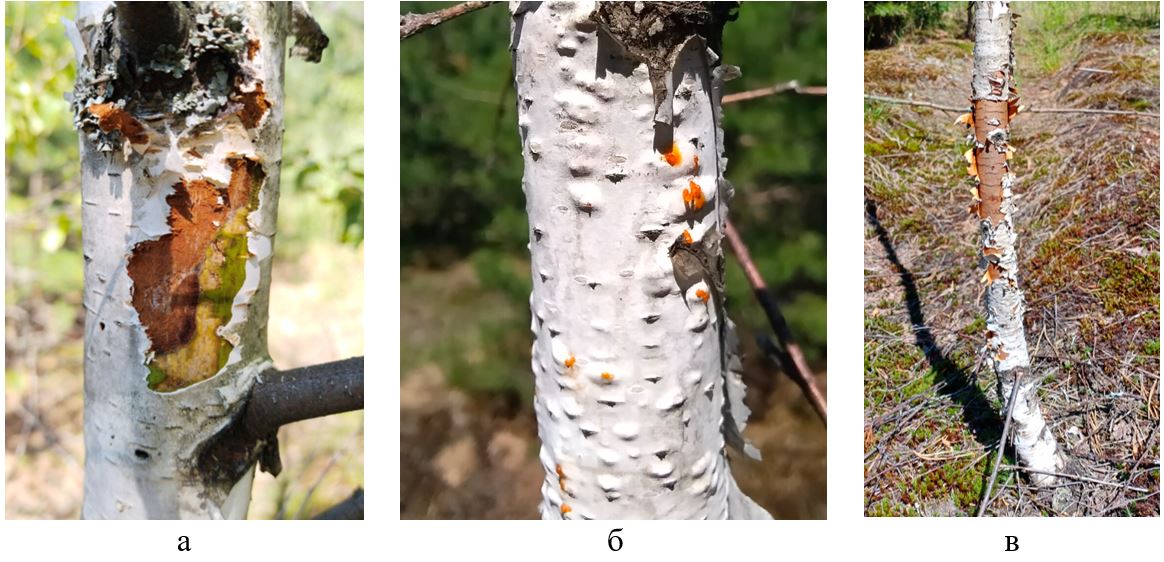

На усохших ветвях и стволах молодых берез были обнаружены характерные признаки поражения некрозно-раковыми болезнями: изменение цвета и отмирание коры, спороношения в виде темно-бурых и розовых бугорков, оранжевые капли выходящих масс спор, стромы под корой (рис. 2).

Рисунок 2 - Симптомы поражения березы некрозно-раковыми болезнями:

а – некрозы под корой; б – спороношения и капли выходящих масс спор на поверхности коры; в – грибные структуры (стромы) под корой

Примечание: Московская область, 2024 г., фото Анастасии Александровны Шишкиной

Диатриповый некроз — распространенная болезнь лиственных пород. Она известна в Северной Америке, многих странах Европы и Азии, в Австралии и Новой Зеландии . В России диатриповый некроз встречается повсеместно в ареале поражаемых пород

. Возбудителем болезни является гриб Diatrype stigma (Hoffm.) Fr. (= Libertella betulina Desm.). Поражаются разные лиственные породы: клен (Acer), береза (Betula), лещина (Corylus), боярышник (Crataegus), бук (Fagus), ясень (Fraxinus), слива (Prunus), дуб (Quercus), рябина (Sorbus) и вяз (Ulmus). Вначале гриб развивается как патоген на живых ветвях и стволах, а в дальнейшем – на отмерших частях растений как сапротроф .Диатриповый некроз на обследованных объектах был подтвержден по комплексу макро- и микропризнаков. На усыхающих ветвях и стволиках молодых берез были отмечены пораженные участки коры с конидиальными ложами возбудителя в виде темно-бурых бугорков размером около 1–2 мм, расположенных под корой или частично выступающих из трещин коры. На отдельных экземплярах деревьев были обнаружены желтовато-оранжевые капли и спиральки выходящих масс спор (конидий) (рис. 3а). При микроскопическом анализе грибных структур возбудителя наблюдались одноклеточные цилиндрические или слегка согнутые бесцветные конидии размером 5–17 (до 30) × 0,8–2 мкм (рис. 3б).

На единичных березах под треснувшей корой у основания стволика было выявлено наличие бледно-коричневой распростертой стромы с поперечными трещинами и многочисленными точечными отверстиями (рис. 3в). В стромах формируется сумчатая стадия возбудителя диатрипового некроза. В зрелом состоянии стромы становятся угольно-черными (рис. 3г). Созревающие в стромах перитеции многочисленные, расположенные в один ряд в верхней части стромы, 250-300 мкм в диаметре и около 400 мкм в высоту, шаровидной или грушевидной формы (рис. 3д). Сумки 30–40 (до 55) × 4–5 мкм, узкобулавовидные, с длинной сужающейся ножкой (рис. 3е). Аскоспоры аллантоидные (колбасковидные) или почти цилиндрические, концы закругленные, без перегородок, с двумя каплями на концах, бледно-коричневые, тонкостенные, гладкие, размером 6–10 × 1,5–2 мкм.

У основания стволиков отмечена светло-желтая периферическая гниль с черными извилистыми линиями, характерная при поражении деревьев диатриповым некрозом (рис. 3ж) .

Рисунок 3 - Диатриповый некроз березы:

а – конидиальное спороношение (выходящие массы спор); б – споры (конидии), цена деления – 20 мкм; в – молодые стромы; г – старые стромы; д – плодовые тела (перитеции) в толще стромы, цена деления – 1 мм; е – сумки и аскоспоры D. stigma, цена деления – 10 мкм; ж – гниль у пораженного дерева

Примечание: Московская область, 2024 г., фото Анастасии Александровны Шишкиной и Анны Александровны Шишкиной

Меланкониевый некроз поражает разные виды березы. Возбудителем болезни является гриб Melanconium betulinum J.C. Schmidt & Kunze (= Melanconis stilbostoma (Fr.) Tul. & C. Tul., Melanconium bicolor Nees.). Этот вид является малоизученным, сведений об его обнаружении в научной зарубежной и отечественной литературе крайне мало. Гриб M. betulinum зарегистрирован в Северной Америке, Европе, Южной Африке , , . В России имеются сведения об отдельных находках гриба на березе в лесах Воронежской области , а также в городских насаждениях в Москве и Подмосковье , Сыктывкаре , Волгограде , Санкт-Петербурге на березе бумажной (Betula papyrifera Marshall) в экспозициях ботанического сада .

На обследованных объектах гриб был выявлен на отмирающих и усохших ветвях березы. Возбудитель установлен по характерным спороношениям (конидиальным ложам), имеющим вид ширококонических темно-бурых или черных бугорков диаметром около 1–2 мм (рис. 4а). Конидиальные стромы на поперечном срезе черные с белым центром (рис. 4б). Конидии яйцевидные, коричневые, размером 10–18 × 6,5–8,5 мкм (рис. 4в).

Рисунок 4 - Меланкониевый некроз березы:

а – конидиальное спороношение (выходящие массы спор); б – поперечный срез через конидиальные стромы, цена деления – 1 мм; в – споры (конидии), цена деления – 10 мкм

Примечание: Московская область, 2024 г., фото Анастасии Александровны Шишкиной

Также на усохших ветвях были выявлены другие виды грибов: Tubercularia vulgaris Tode (сумчатая стадия – Nectria cinnabarina (Tode) Fr.), Pseudovalsa lanciformis (Fr.) Ces. & De Not. (= Coryneum lanciforme (Fr.) Voglmayr & Jaklitsch) и Coryneum umbonatum Nees. Эти виды, как правило, относят к факультативным паразитам, заселяющим уже отмирающие ветви .

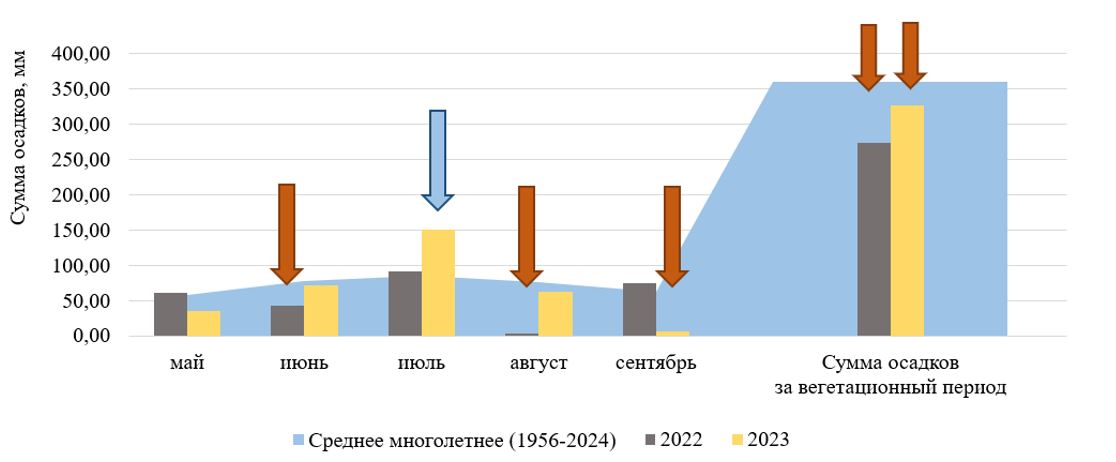

Для изучения факторов, способствующих усыханию молодой березы, были рассмотрены погодные условия предшествующих лет. Отмечено, что в 2022 и 2023 гг. значения суммы осадков за вегетационный период оказались ниже климатической нормы (рис. 5). Особенно заметный дефицит осадков наблюдался в июне и августе 2022 г. и в сентябре 2023 г. Многочисленные исследования подтверждают, что после засушливых условий создается угроза повреждения растений, так как дефицит влаги неизбежно снижает их устойчивость к различным негативным факторам

, , .Избыточное увлажнение наблюдалось в июле 2023 г. Такие условия способствовали распространению спор патогенных грибов и заражению деревьев, ослабленных на фоне неблагоприятных условий роста.

Рисунок 5 - Особенности погодных условий в мае-сентябре 2022 и 2023 гг. по данным метеостанции «ВДНХ»

Примечание: составлено по [2]; oранжевыми стрелками отмечены месяцы с аномальными засушливыми условиями, синими – с избытком осадков

Вопрос о поражении деревьев фитопатогенами при дефиците влаги заслуживает особого внимания при их выращивании и назначении необходимых уходов.

4. Заключение

1. Причиной усыхания березовых молодняков естественного происхождения на гарях 2010 года в Московской области является поражение некрозно-раковыми болезнями на фоне бедных почвенных и сухих лесорастительных условий.

2. В неблагоприятных условиях произрастания доля деревьев с признаками некрозно-раковых болезней достигала 90%; степень усыхания ветвей в среднем составляла 75–90%.

3. Среди выявленных видов грибов наиболее распространенными и опасными для березы являются возбудители диатрипового (Diatrype stigma (Hoffm.) Fr.) и меланкониевого (Melanconium betulinum J.C. Schmidt & Kunze) некрозов.

4. Сложившиеся в 2022–2023 гг. погодные условия, характеризующиеся неравномерной влагообеспеченностью в течение вегетационного периода, способствовали снижению устойчивости березы, произрастающей в неблагоприятных условиях, и повышению уровня пораженности деревьев грибными болезнями.

Результаты исследования могут быть использованы при создании культур и городских насаждений с участием березы, а также при планировании в них уходов и лесозащитных мероприятий.